未来創造について学ぶ

編集長は現在、未来創造について学んでいます

日経さんと慶応義塾さんがコラボして行われているイベント

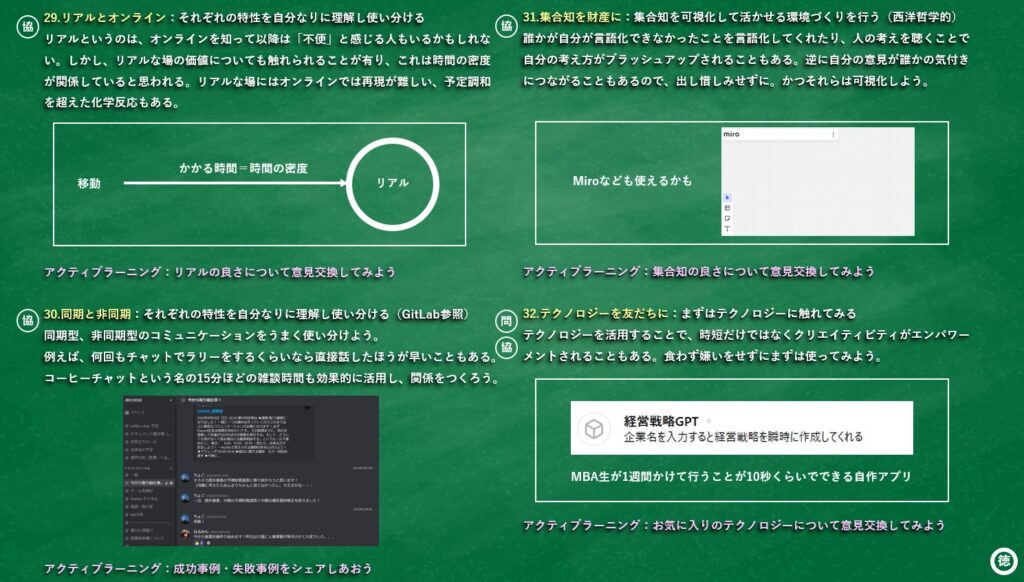

問い✕協働✕具現化

という切り口を基に様々なインプットを得ています、

様々な業界から様々な属性、年齢層の方々が参加しておられとても面白い、

日頃の役割からは開放をされて、誰が言っているかではなく、何を言っているかが大事であり、

また、慶応SFCのパワーを講師の皆様からもバシバシ受け取っている次第、

同期と非同期コミュニケーションがうまく使われており、

リアルあり、オンラインあり、オンラインコミュニケーションツールの活用あり、と、

共創の場のまさに実験中と言った様相となっています、

チーム作りというのもとても興味深い点で、

2名のチーム、3名のチーム、5名のチーム、さらにはどのようなタイプのメンバーを集めるのか、

それによっても雰囲気なども大きく変わります、聞けばなんとなく分かる内容ですが、

日頃、そこまで考えてつくられているチームがどれくらいあるでしょうか、

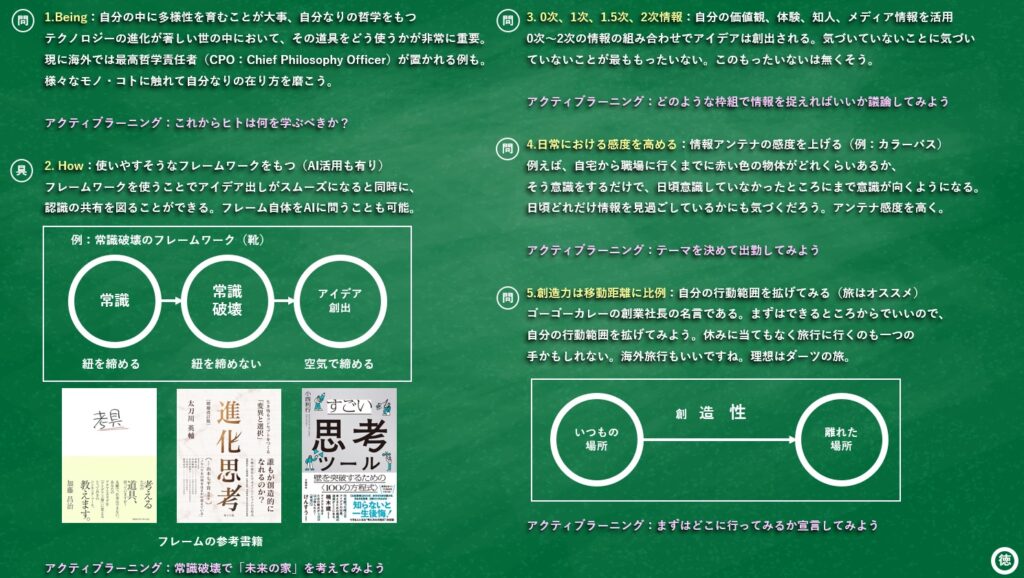

さてさて、講座についてですが、創造という名称がつけられておりますので、

アウトプットも随時行うような形で、

問い、という点については、

巷でもよくよく言われておりますが、

分かりやすい課題に対してのソリューションはすでにある世の中ですので、

いかにその中でもまだ残っている課題につながるような問いを見出すか、

そのためには日常におけるアンテナ感度を高める、

アンテナ感度を高める、など抽象的ですので、より分かりやすくいうと、

1次情報や2次情報の取得の幅を拡げる、ということになるでしょうか、

1次情報というのは自分自身の経験、2次情報はネットなどに掲載された誰かの経験となります、

多様性が大事ということにもうなづけますね、同質的な組織だとこの情報の幅が拡がらないわけです。

この問いについて感度を高めるうえでクラウドファンディングのサイトも参考になるのではないでしょうか、

少しマーケティングツール感が増してはいるものの、これまでにない問いを基にしたPJもあります、

その他、問いの質を高めるためにこういうことをすればいいのではないか、

それを教科書という形でまとめているところです、

誰かに進められた書籍を買ってみる、なども一つの方法です、

今の時代のECは良かれ悪かれ、自分の価値観に近いものをレコメンドしてくれる仕組みがありますが、

それだとなかなか振り幅が出ません、そこで人が進める書籍を買うことで越境するわけです、

生成AIを皆様お使いだと思いますが、あれも結局はプロンプトエンジニアリングといいますか、

言語化できないことは当然プロンプト化できないわけで、

知っている知っていないで、レバレッジのかかり方は大きく変わってくるわけです

当然一つでも多くの物事を理解していたほうがレバレッジは大きくなる、

教科書にはグレマスの意味の四角形を例に挙げています

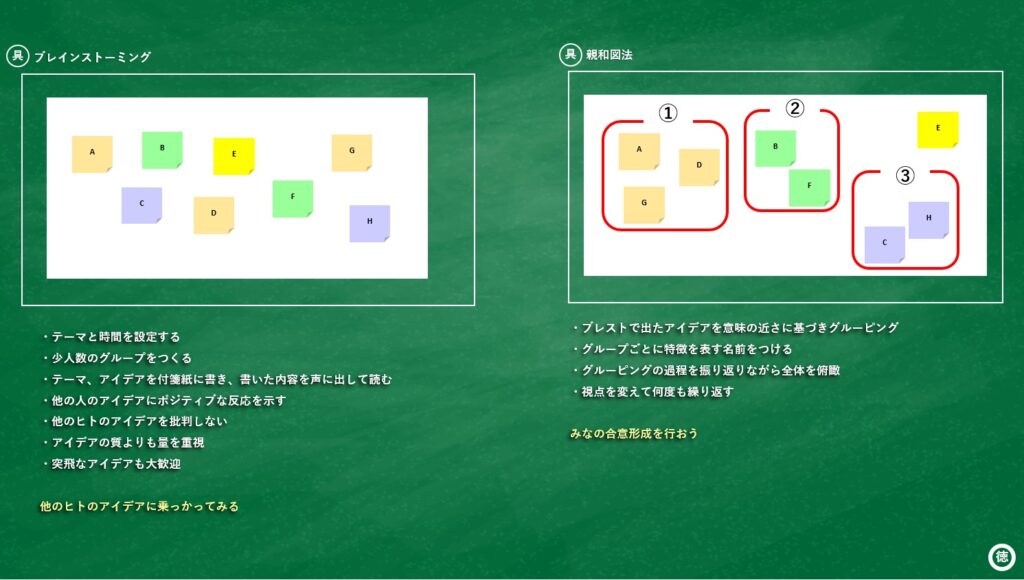

協働言い換えると共創にもなりますが、これが意外と難しい、

簡単なこともあります、例えば集合知ということで、ある視点に基づく情報を各自収集して、

共有知にしましょう、そのような積み上げ型の共創はやりやすい、

何が難しいかというと、一つのアウトプットを皆で出しましょう、そのような類のもの、

チームメンバーのアイデアを全部足して人数で割る、というようなアウトプットの仕方が難しく、

とはいえ、誰かのアイデアをベースにしすぎると、共創のダイナミズムが働きにくくなる、

チームをどのような雰囲気にして各自のもっているいいところを出し切れるようにするか、

特に未来という場合、誰も答えを知っているわけではなく、誰かのアイデアが優れていると断言もできない、

共創って耳馴染みのいい言葉ですが、実際にはとても険しい道なわけです、

ただし、質感としては柔らかく、ギスギスしているわけではない、

そして具現化、これも非常に重要なキーワードで、

どれだけ雑談ベースでは話を盛り上げることができたとしても、

具体的な話になった瞬間に口を閉じてしまう、それはもったいない、

フレームワークをいくつかもっておくだけで、アイデア化の初速をつけることが可能になります、

この教科書でも様々なところからフレームのアイデアを拝借して、掲載させていただいております

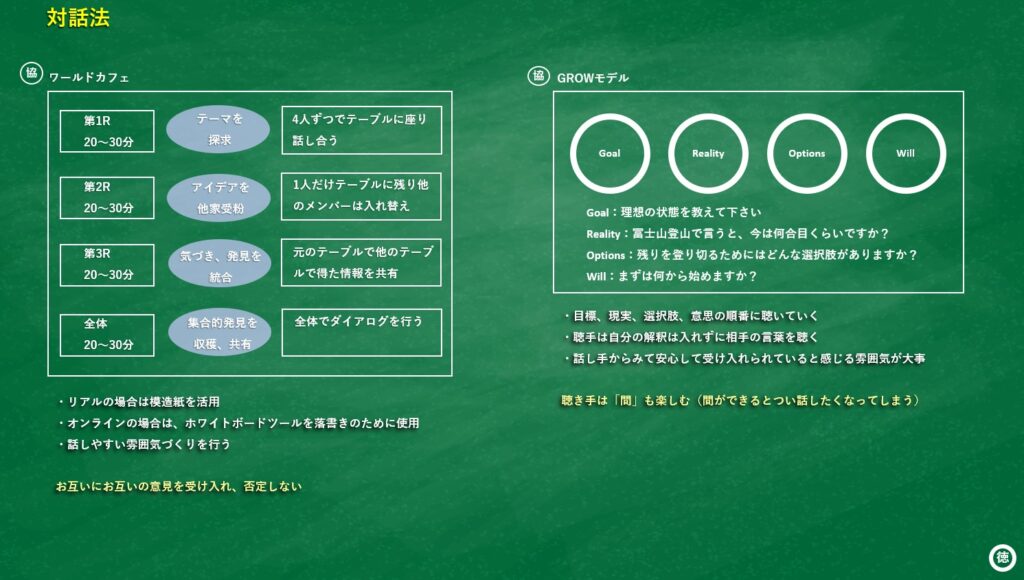

ワールドカフェとGROWモデルそしてオズボーンのチェックリスト、

これらが同時に掲載されている書籍はあまりないのではないかと、

そして「自分の言葉を持つ」これがとても大事なことであると思います、

編集長自身は2次流通の先の3次流通などの言葉を創り出していますが、

ある概念に自分なりの名称をつけるとそこに魂が宿る感があります、

未来はこれからの話しですので、造語も大歓迎ではないでしょうか、

魂が宿るだけではなく、愛着も生まれるはずです、

そんなことなども盛り込んだ教科書づくりも最終局面、

この1冊を見れば未来創造については他のものを見る必要なし、

それをゴールイメージとして進めてまいります!

また、詳細Verをお届けさせていただきますね!